Aluminium in Matcha

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat am 25. Juli 2019 einen Bericht herausgebracht mit dem Titel: “Hohe Aluminiumgehalte in einzelnen Matcha-Teeproben“. Dieser Bericht wurde von vielen Print- und Internetmedien aufgegriffen und teils verkürzt oder verzerrt widergegeben.

Daher möchten wir auch unsere Sicht der Dinge zu diesem Bericht und den teils verfälschten Medienberichten teilen (eingerückt finden Sie Zitate aus dem Bericht, darunter unser Kommentar):

Anlässlich von Messungen hoher Aluminiumgehalte in Matcha-Tee bewertet das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) das gesundheitliche Risiko für Verbraucherinnen und Verbraucher, die regelmäßig Matcha konsumieren.

Daran ist prinzipiell nichts auszusetzen, ist es doch immer hilfreich nachzuforschen, wenn von bestimmten Inhaltsstoffen hohe oder überhöhte Werte gefunden werden.

In Tees, so auch in Matcha, wird immer wieder Aluminium nachgewiesen. Aluminium ist das häufigste Metall in der Erdkruste und gelangt über den Boden in die Pflanze.

Bedeutet das nicht auch, das in quasi allen Nutzpflanzen Aluminium enthalten ist? Brokkoli, Kartoffeln, Erdbeeren, Salat, … Aber hier geht es ja erstmal um Tee.

Darüber hinaus nehmen Verbraucherinnen und Verbraucher Aluminium auch aus anderen Quellen auf, z. B. über unverarbeitete und verarbeitete Lebensmittel, Lebensmittelverpackungen und Kosmetika.

Aluminium ist – neben Tee – in vielen anderen Quellen enthalten und gelangt in den Organismus.

Die Aufnahme hoher Mengen Aluminium kann langfristig das Nervensystem, die Fähigkeit zur Fortpflanzung und die Knochenentwicklung schädigen.Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat eine lebenslang tolerierbare wöchentliche Aufnahmemenge (tolerable weekly intake, TWI) von 1 Milligramm (mg) Aluminium pro Kilogramm (kg) Körpergewicht abgeleitet.

Man sollte daher dem Körper mit einem Gewicht von 75kg nicht mehr als 75mg Aluminium pro Woche zuführen.

Da für Verzehrsmengen von Matcha-Tee oder -Teepulver keine Daten für Deutschland vorliegen, bezieht sich die gesundheitliche Bewertung auf die Verzehrmengen für grünen Tee, auch wenn dadurch der Verzehr von Matcha-Tee möglicherweise überschätzt wird.

Es gibt keine Daten, also nehmen wir einfach andere Daten die gerade da sind.

Die Überwachungsbehörde eines Bundeslandes hat einzelne Messdaten zu Aluminium in Matcha-Tee erhoben. Die Gehalte der drei Proben lagen bei 1743, 1775 und 2350 Milligramm (mg) pro Kilogramm (kg).

Eine Lebensmittelaufsicht eines Bundeslandes hat drei verschiedene Matchasorten auf Aluminium getestet und die oben stehenden Werte gemessen. Um welchen Matcha handelt es sich bei den Proben? Um japanischen Matcha? Matcha aus Bio-Anbau? Oder eventuell um bspw. chinesischen “Matcha”? Leider wird im Bericht an keiner Stelle erwähnt, welche Matchasorten hier getestet wurden.

Angesichts der lückenhaften Datenlage ist die Bewertung des gesundheitlichen Risikos mit großer Unsicherheit verbunden und es besteht weiterer Forschungsbedarf.

Der Bericht gibt hier zu, dass es Lücken in der Datenlage gibt und eine Bewertung eigentlich gar nicht möglich ist.

Abschließend ist hervorzuheben, dass aufgrund der sehr geringen Zahl analysierter Proben keine Rückschlüsse auf übliche Gehalte an Aluminium in Matcha-Tee und auf die gesundheitliche Bewertung des Lebensmittels Matcha-Tee insgesamt möglich sind.

Nach dieser Aussage stützt sich der Bericht nur auf die Analyse von drei getesteten Matchasorten, die man beim besten Willen nicht verallgemeinern kann. Es könnte also sein, dass alle anderen auf dem Markt erhältlichen Matchasorten eventuell weniger Aluminium enthalten. Eine repräsentative Datenerhebung sieht anders aus. Für Verbraucher wäre es dennoch wichtig zu wissen, um welche Matchasorten es sich handelt, die getestet wurden.

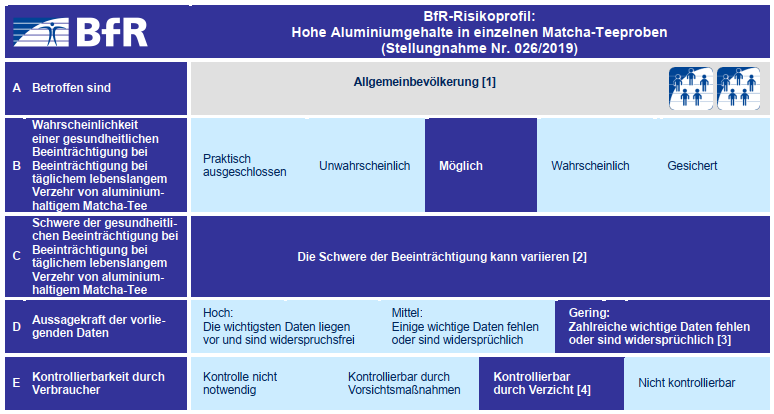

Laut dem BfR ist diese Tabelle wie folgt zu interpretieren:

Das Risikoprofil soll das in der BfR-Stellungnahme beschriebene Risiko visualisieren. Es ist nicht dazu gedacht, Risikovergleiche anzustellen. Das Risikoprofil sollte nur im Zusammenhang mit der Stellungnahme gelesen werden.

[1] Zeile A – Betroffen sind:

Die beschriebenen Risiken treffen auf Personen zu, die Matcha-Tee verzehren.

Also keinesfalls auf die Allgemeinbevölkerung, wie die Grafik suggeriert.

Zeile B: “Wahrscheinlichkeit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung bei täglichem, lebenslangem Verzehr von alumiumhaltigen Matchatee: Möglich” – wenn man sein ganzes Leben lang, jeden Tag, ohne Ausnahme aluminiumhaltigen Matcha trinkt, ist eine gesundheitliche Beeinträchtigung möglich. Aber aufgrund der sehr dünnen Datenlage ist ja noch nicht mal sicher, ob in allen Matchasorten nennenswerte Mengen Aluminium zu finden sind.

[2] Zeile C- Schwere der gesundheitlichen Beeinträchtigung:

Bei der Bewertung des gesundheitlichen Risikos der Aufnahme von Aluminium ist die Gesamtexposition aus allen Quellen zu berücksichtigen.

Hierzu zählen neben Lebensmitteln unter anderem auch kosmetische Mittel.

“Die Schwere der Beeinträchtigung kann variieren” – wieder eine ausgesprochen vage Aussage.

[3] Zeile D – Aussagekraft der vorliegenden Daten:

Aufgrund der vorliegenden, wenigen Daten kann die Schwere des potenziellen Risikos derzeit nicht quantifiziert werden.

Unserer Ansicht nach wurde hier ein Bericht erstellt und verbreitet, obgeich die Datenlage sehr dünn ist, wichtige Daten fehlen oder sogar widersprüchlich sind.

[4] Zeile E – Kontrollierbarkeit durch Verbraucherinnen und Verbraucher

Das BfR gibt in dieser Stellungnahme keine Empfehlung für Verbraucherinnen und Verbraucher

Wenn die in der Grafik genannte Aussage “Kontrollierbar durch Verzicht” keine Empfehlung für Verbraucherinnen und Verbraucher ist, was ist sie dann?

Im Zusammenhang mit der Bewertung der gesundheitlichen Relevanz für Verbraucherinnen und Verbraucher ist die Betrachtung der Gesamtexposition gegenüber Aluminium aus allen Quellen zu berücksichtigen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) kommt in ihrer Stellungnahme zu Aluminium (EFSA 2008) zu dem Schluss, dass die Aluminiumaufnahme über Lebensmittel wahrscheinlich bei einem bedeutenden Teil der Bevölkerung zu einer Überschreitung des TWI führt. Zu den weiteren Expositionsquellen für Aluminium zählen u. a. kosmetische Mittel, die beträchtlich zur Gesamtaufnahme an Aluminium beitragen können. Das BfR kommt in seiner Stellungnahme zu aluminiumhaltigen Antitranspirantien (BfR 2014) zu dem Ergebnis, dass die Aluminiumaufnahmemenge allein über diese kosmetischen Mittel möglicherweise im Bereich des TWI von 1 mg pro kg Körpergewicht pro Woche liegt. Bei der Betrachtung der Aluminiumaufnahme aus allen Quellen ist es daher auf der Grundlage der aktuell zur Verfügung stehenden Daten als möglich anzusehen, dass ein Teil der Bevölkerung den von der EFSA abgeleiteten TWI von 1 mg pro kg Körpergewicht langfristig um mehr als das Zweifache überschreitet.

Beim überwiegenden Teil der Bevölkerung wird die empfohlene Aufnahmemenge von Aluminium bereits durch andere Lebensmittel bzw. durch Kosmetika teils um das bis zu zweifache überschreitet.

Die hauptsächliche orale Expositionsquelle für den Menschen sind Lebensmittel einschließlich Trinkwasser. Außerdem wird Aluminium auch über andere Quellen, wie kosmetische Mittel, Arzneimittel, Medizinprodukte und Spielzeug aufgenommen, die beträchtlich zur Gesamtaufnahme an Aluminium beitragen können. Das Vorkommen von Aluminium in Lebensmitteln kann auf verschiedene Eintragspfade zurückzuführen sein. Dazu gehören der Eintrag über die Umwelt, zum Beispiel durch geogenen Eintrag (Pfad Boden-Pflanze) und der Übergang aus aluminiumhaltigen Materialien, die im Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden (Küchengeräte, Kochgeschirr, Verpackungsmaterial). Einige Aluminiumverbindungen werden auch als Lebensmittelzusatzstoffe eingesetzt, deren Verwendung allerdings in der EU eingeschränkt wurde.

Aluminium kommt ÜBERALL vor, selbst im Trinkwasser aber auch in Schokolade, verschiedenen Gemüsesorten, Gewürze, Arzneien, Kosmetika, Spielzeug, Töpfe und Pfannen usw. Einfach überall. Warum ist es dann so erstaunlich, dass auch im Matcha Aluminium vorkommt (zumindest in den drei getesteten Sorten)?

Die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde (EFSA) hat einen TWI von 1 mg Aluminium pro kg Körpergewicht abgeleitet (EFSA 2008). Die Ableitung basiert auf Ergebnissen aus tierexperimentellen Studien. Dieser TWI wird für die vorliegende Stellungnahme herangezogen.

Es ist aus unserer Sicht problematisch, aus Tierstudien auf den Menschen zu schlussfolgern. Das größte Problem bei Tierversuchen in der Wahrnehmung der Verbraucher ist, dass schädliche Auswirkungen von bestimmten Substanzen in Tierversuchen oft 1:1 auf den Menschen übertragen werden. Stellen sich aber bei bestimmten Substanzen positive Auswirkungen im Tierversuch ein, heißt es immer: “Ja, bei Tieren mag das positiv sein, aber ob das auch beim Menschen positiv ist, weiß man ja noch gar nicht.” (Siehe bspw. die diversen Studien zur Krebsprävention von EGCG, die alle nur im Tierversuch bestätigt wurden).

Nachtrag: Nach Austausch mit einem befreundeten Importeur, der aufgrund des Berichts bei der Behörde telefonisch nachhakte, stellte sich heraus, dass bei den Mengen ein täglicher, dauerhafter Konsum von 10 Gramm Matcha pro Tag zugrundegelegt wurde. Für eine Portion Matcha werden etwa 1-1,5 Gramm Matcha benötigt.

Last Updated on 11. Februar 2025 by Florian Rosch

TK Magazin

TK Magazin

Danke für die tolle Arbeit die Ihr leistet, hier bekommt man sehr gute Informationen, die sehr nützlich sein können.

Lieben Gruß Mia